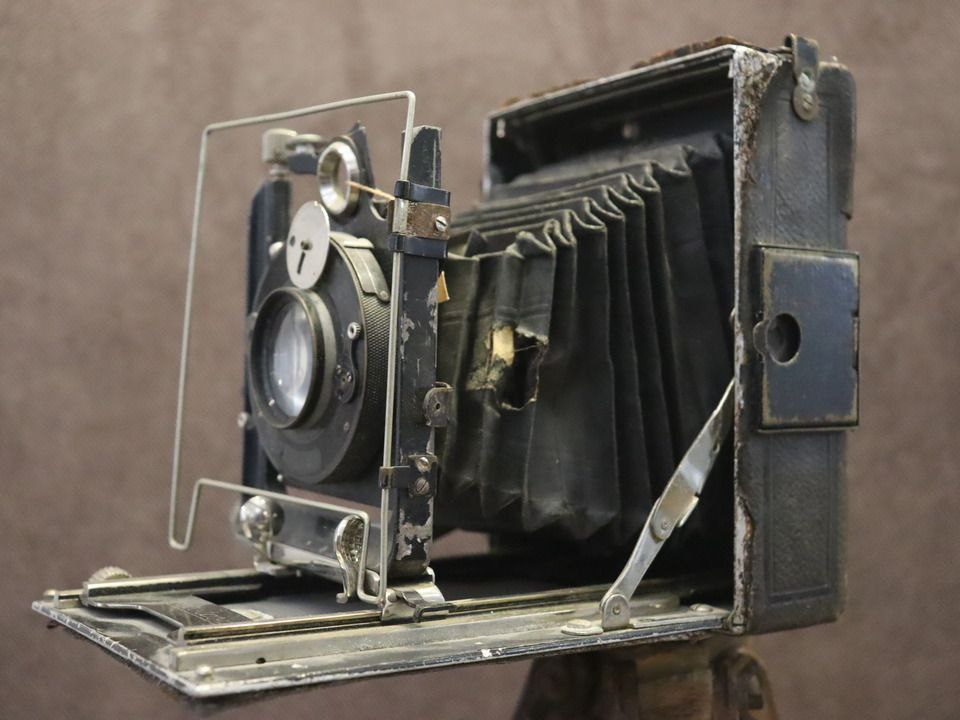

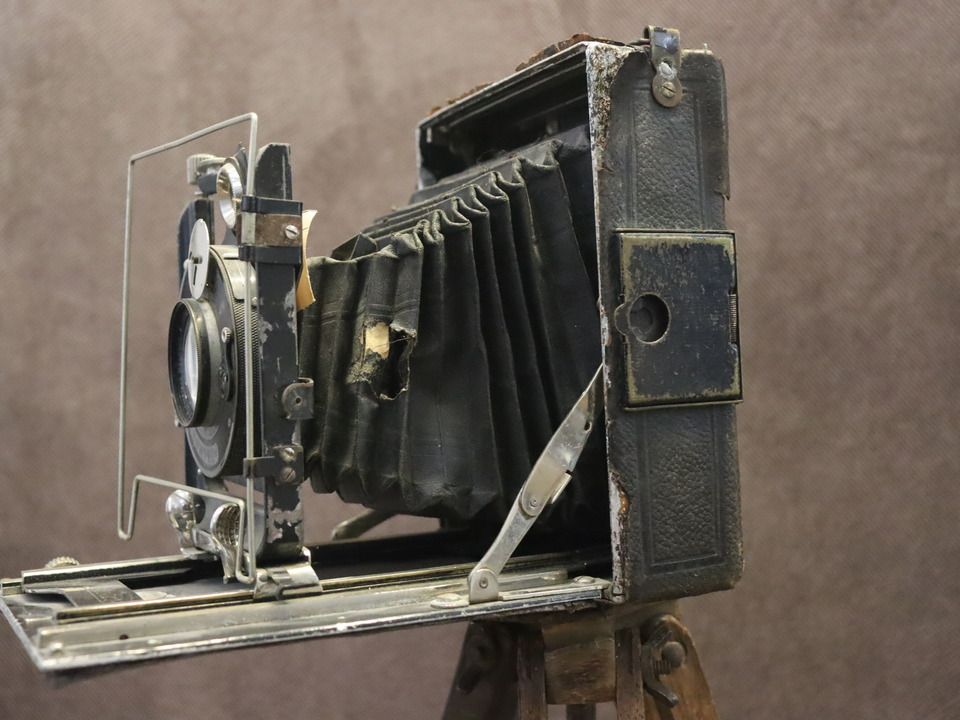

В экспозиции Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи представлен фотоаппарат «Centoteop» начала 20 века с выдвижным объективом, полустационарного типа в обшивке из кожи.

С двух сторон фотоаппарат имеет откидывающиеся крышки; внутри корпуса закреплено устройство для снятия фотографий в виде гофрированного бумажного устройства чёрного цвета, выполненное в форме усечённой пирамиды. В конце гофрированного устройства закреплена металлическая рамка с множеством маленьких рычагов и шурупов в виде мелких шестерёнок.

Фототехника прошла долгий путь развития. На протяжении веков люди стремились найти способ запечатлеть мгновения своей жизни. Одним из таких средств стала фотография. Первым техническим устройством, которое способствовало её появлению, была камера-обскура. Она стала прообразом всех современных фотоаппаратов, но ей не хватало светочувствительной плёнки. Камера-обскура представляла собой коробку с очень маленьким отверстием в одной из стенок. Лучи света, проходившие сквозь это отверстие, создавали на противоположной стенке камеры изображение предметов, находившихся снаружи. Прорисовывая их контуры, человек мог получить на стене камеры изображение предметов. В процессе создания этого изображения художник использовал специальное устройство, позволяющее создавать документальные зарисовки.

Эти камеры имели разные размеры: от устройств, занимавших целую комнату, до совсем небольших приборов.

В XX веке в быту, в комбинатах бытового обслуживания, фотоателье и других местах использовалась тренога для установки фотоаппарата. Треногу изготавливали кустарным способом из дерева с использованием токарного станка, резьбы и сборки. Каждая ножка треноги складывалась в три уровня, образуя единый предмет небольшого размера. Экспонат можно было установить на определённую высоту, зафиксировав его металлическими шайбами и ограничителями. Все три ножки соединялись круглым деревянным навершием, в которое снизу вверх вкручивался металлический шуруп для фиксации фотоаппарата сверху.

В 1822 году Жозеф Ньепс использовал в качестве светочувствительного материала пластинку, покрытую асфальтом, и поместил её в камеру-обскуру, направленную на улицу, поставив на окно. С помощью асфальтового лака изображение принимало форму и становилось видимым. После восьмичасовой экспозиции он взял эту пластинку и обработал её в лавандовом масле, смешанном с керосином. В результате тёмные участки объекта, на которые не попадал свет, растворились и «ушли». Таким образом, Ньепс впервые получил картину, нарисованную не человеком, а падающими лучами света.

Совершенствовать открытую технику Ньепса продолжил Луи Дагер. Ему удалось проявлять свои пластинки с помощью паров ртути. В 1837 году, после одиннадцати лет опытов, он стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Используя сильный раствор обычной соли и горячую воду для смывания частиц серебряного йодида, не подвергавшегося воздействию света, он отлично фиксировал картинку. В результате получалась единственная фотография — позитив. Её можно было видеть только при определённом освещении. Под прямыми лучами солнца она превращалась в простую блестящую пластинку металла.

Улучшение качества фотоизображений достигнуто благодаря Уильяму Тальботу. Он изобрёл отпечаток фотографии — негатив. Теперь снимки можно было копировать. В 1861 году Т. Сэттон создал первый зеркальный фотоаппарат. Он представлял собой большой ящик с крышкой, установленный на штативе. Благодаря крышке, свет не мог проникнуть внутрь, однако через неё можно было наблюдать. Фокусировка осуществлялась с помощью объектива на стекле, на котором,посредством зеркал, формировалось изображение.

В середине 1920-х годов торговая марка «Leica» начала массовое производство фотоаппаратов. Это произошло в связи с изобретением 35-миллиметровой фотоплёнки. Такая плёнка позволяла фотографам получать негативы небольших размеров, а затем печатать из них крупные изображения высокого качества. Позже фирма разработала систему фокусировки и механизм задержки при съёмке.

В 1930-е годы компания «Agfa» изобрела первую цветную плёнку. Тем не менее, в России первая цветная фотография появилась в 1908 году. На ней, в журнале «Записки Русского технического общества», был запечатлён писатель Лев Толстой.

Поскольку в начале XX века не существовало многослойных цветных материалов, русский изобретатель Прокудин-Горский начал свои эксперименты. Он проецировал чёрно-белые негативы, расположенные на одной фотопластинке друг над другом, через цветные фильтры. Таким образом получались цветные изображения. В 1909 году Прокудин-Горский получил аудиенцию у императора Николая II, который поручил ему заснять все аспекты жизни во всех областях Российской империи. Эта коллекция фотографий была приобретена у его наследников в 1948 году Библиотекой Конгресса США и долгое время оставалась недоступна широкой публике.

Сегодня процесс фотографирования занимает считаные секунды, тогда как прежде на это уходили целые дни. С появлением цифровых камер история создания фотоаппаратов вступила в новую фазу своего развития. Если раньше фотографы прибегали к различным хитростям и ухищрениям, чтобы получить качественный снимок, то сейчас за это отвечает функциональное программное обеспечение современных камер. Более того, любое цифровое изображение можно дополнительно обработать на компьютере, о чём создатели первых фотоаппаратов даже не мечтали.

Материал подготовлен по открытым источникам экскурсоводом Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи Рамзесом Алиевым.